「光るタンパク質」で医療やエネルギー問題に貢献 未来社会を大きく変革する

大阪大学最先端研究

産業科学研究所・教授・永井健治

2008年ノーベル化学賞を受賞した下村脩博士らの蛍光タンパク質(GFP)で、一般にも広く知られるようになった「光るタンパク質」。iPS細胞の研究や、2014年ノーベル化学賞で注目された超解像顕微鏡の開発でも重要な役割を果たしている。産業科学研究所の永井健治教授らによる、光るタンパク質を使ったイメージング(可視化)技術の研究は、肉眼でも観察が可能な青緑(シアン)色やオレンジ色の超高光度発光タンパク質の開発に成功するなど飛躍的に進みつつある。

光るタンパク質で細胞内の構造を見る

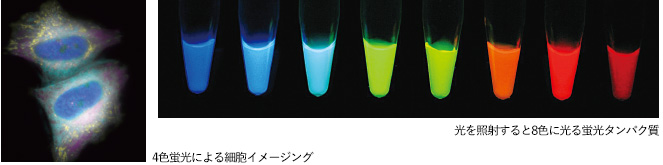

生命現象などのイメージングを可能にした「光るタンパク質」とは、どのようなものなのか。「ひとつは蛍光タンパク質。光を照射することで得たエネルギーによって光を発します。もう一つが化学発光タンパク質。発光物質に酸素を結び付ける化学反応を触媒することで、発光物質を光らせます。ホタルが光るのはこのシステムが備わっているからです」と永井健治教授。

現在、永井研究室は、蛍光タンパク質・化学発光タンパク質の両方を研究対象としている。「蛍光タンパク質の代表的な成果は、紫外線を吸収して光るシリウスと名付けられた蛍光タンパク質。これは世界で最も短い波長の群青色蛍光を発する蛍光タンパク質です」。波長の半分が空間分解能(近接した二点を独立した二点として見分ける能力)となるため、シリウスを用いると、一般的な光学顕微鏡で最もクリアに細胞内の構造を見ることができる。

ハイブリッド化や多色化に成功

そのシリウスよりもさらにクリアで、電子顕微鏡の解像度に迫る超解像観察を可能にする「光スイッチング蛍光タンパク質」(コヒノール)なども開発した。しかし蛍光タンパク質を使ったイメージングでは、細胞内の蛍光タンパク質を光らせるために紫外線などを照射する必要があった。「細胞がダメージを受ける光毒性の問題がありました。そこで紫外線の照射を必要としない、ホタルやウミシイタケ(光るサンゴの仲間)などの生物発光を引き起こす化学発光タンパク質を用いれば、生きた細胞に優しい、長時間のイメージングが実現するだろうと考えました」

しかし、化学発光タンパク質は蛍光タンパク質の1000分の1以下の明るさしかなく、イメージングに使用するには輝度が足りなかった。「ウミシイタケから抽出した化学発光タンパク質と、我々が以前に開発した高効率に光る蛍光タンパク質(ヴィーナス)をハイブリッド化してみました。これにより、前者が化学反応で得たエネルギーが共鳴現象によって後者へ移動する結果、励起エネルギーの光への変換効率が増加し、従来よりも10倍以上明るく、黄緑色に光る化学発光タンパク質の開発に成功しました。化学エネルギーで灯をともすナノレベルの小さなという意味で『ナノ-ランタン』と名づけました」。このナノ-ランタンでマウス体内のがん組織をマーキングすると、動き回っているマウス体内のがん組織をリアルタイムで観察でき、今後、がん診断・治療への貢献が期待できる。「複雑な生命現象の解明には、細胞内の微細な構造の動態や遺伝子の発現を複数同時に計測することが重要です」とも。蛍光タンパク質に続き、ナノ-ランタンの多色化にも成功してきた。

光る街路樹で、温暖化を防止できれば

今、永井教授は医薬分野だけでなく、光るタンパク質を使用して、地球規模の環境・エネルギー問題などにも取り組もうとしている。「光る街路樹を作る」という壮大なプロジェクトだ。「葉そのものが自ら光る樹を、例えば御堂筋などの街路樹にすれば大幅な省エネとなる。葉が光る樹を日本から世界に展開すれば、CO 2 の削減により温暖化を阻止することができるかもしれません」。しかし、このプロジェクトの障壁となるのが生物多様性を守るため遺伝子組み換え植物の拡散を規制する、通称カルタヘナ法。有名なソメイヨシノが有している同一個体の花粉が雌しべに受粉しても受精に至らない自家不和合性というシステムを遺伝子組み換え植物に実装すれば、「組み換え体の拡散を防ぐことができるので、カルタヘナ法をクリアできるかもしれない」という。

主流の反対側に必ず宝の山があるはず

永井教授は、取材中も終始、研究が楽しくて仕方がないといった表情を見せる。「科学史家トーマス・クーンの『科学革命の構造』に影響を受けました。科学の歴史は累積的なものではなく、断続的に革命的変化が生じると記されていて、私もパズル解きのような通常科学ではなく、パラダイムシフトを起こすような革命科学に挑戦したいと思いました。そのためには、人が思いもよらない『変てこりんなこと』を見つけないといけないし、考えないといけない。そういう思いで研究していると必然的に楽しくなるじゃないですか(笑)」。研究の世界においてもトレンドに乗るのが一般的だが、主流のテーマには先行・類似研究も多い。永井教授は「主流の反対側に必ず宝の山があるはず」と信じて独自の研究に没頭してきた。リスクも高いが、「成功するまで諦めず、常に世間を驚かすような成果を発表し続けたい」

常識にとらわれない発想

研究者として大切にしているのは、人との交流。「物理・化学・生物・工学・人文学などの幅広い知識を頭に入れ、多方面にアンテナを張っていることが大事」と、産業科学研究所では150人を超える大人数のジンギスカンパーティを毎年開催。今年3月には、研究所内に、飲食しながら議論ができるサロンも開設するという。「これからの研究者は引っ込み思案ではダメですよ。常識を疑い『ぱっぱらぱー』的発想をする人間と積極的に交流しないといけません」

■永井健治(ながい たけはる)

1992年筑波大学生物学類卒業。94年同大学院農学研究科修士課程修了、98年東京大学大学院医学系研究科博士課程修了。理化学研究所基礎科学特別研究員、JSTさきがけ研究員を経て、2005年北海道大学電子科学研究所教授。12年から現職。バイオイメージングの分野で次々に新しい成果を発表している。

(2016年3月取材)